「自分には価値がないかも」「どうせ私なんて」と感じたとき、突然そう思うようになったわけではないことがほとんどです。

実は、その背景には日常的に繰り返される“思考のクセ”や、身のまわりの環境による影響が潜んでいます。

なぜ自己肯定感は下がるのか?

たとえば、何気なく見ていたSNSで他人の成功や幸せそうな姿に触れたとき。自分の現状と比べて、心がざわついた経験はありませんか?

また、仕事や家庭で「もっとこうすべきだった」と自分を責める気持ちになったこともあるかもしれません。

自己肯定感が下がる大きな要因は、自分を否定する思考パターンが日常化していることです。

以下のような思考は、特に自己肯定感を下げやすいといわれています。

表1:自己肯定感を下げる思考と転換のヒント

| NG思考 | よくある口ぐせ | 思考転換のヒント |

|---|---|---|

| 他人と比較する | 「あの人はすごいのに…」 | 昨日の自分と比べてみよう |

| 〜すべき思考 | 「もっと頑張らなきゃ」 | 「どうしたい?」に言い換える |

| 失敗=無価値 | 「またダメだった」 | 行動と価値は別のもの |

たとえば、他人と比べるクセがある人は、自分の強みやペースを見失いやすくなります。

「もっと頑張らなきゃ」「人に迷惑をかけるべきではない」といった“べき思考”も、実は自分を苦しめる原因になりやすい考え方です。

自己肯定感は、「努力して高める」というより、「無意識の自己否定に気づき、やさしく問い直すこと」で育まれていくもの。

だからこそ、今の自分を変えたいと願うときは、まず思考のパターンを知ることから始めてみましょう。

見直したい3つの思考パターン

自己肯定感が低下しているとき、どんな思考が自分を追い込んでいるのかに気づくことはとても大切です。

ここでは、特に多くの人が陥りやすい「3つの思考パターン」と、それぞれの転換方法をご紹介します。

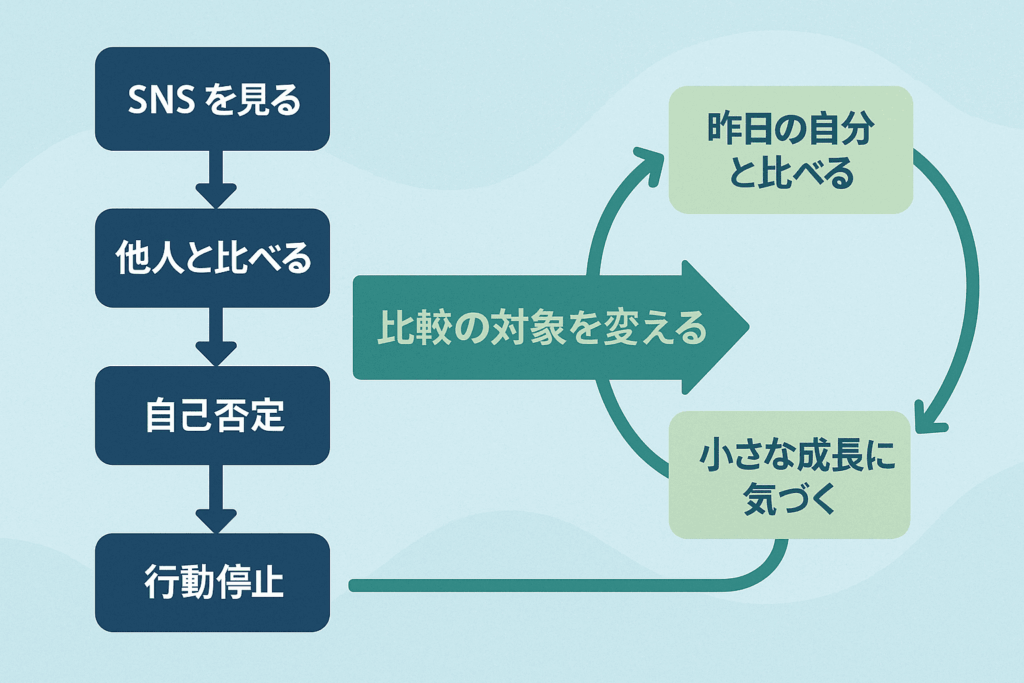

① 他人と比較してしまう思考

「友達はあんなに仕事が順調なのに、自分は…」

「SNSではみんな楽しそうなのに、自分だけ取り残された気がする…」

こうした他人との比較は、気づかないうちに自己肯定感を削っていきます。

人と比べること自体は自然な感情ですが、比較の対象が「自分を否定する材料」になっているとしたら、注意が必要です。

他人と比べて落ち込むループに入ってしまうと、次第に行動にも自信が持てなくなってしまいます。

この思考を転換する鍵は、誰かではなく「昨日の自分」と比べてみることです。

昨日より少しでも前に進めたことがあれば、それは立派な成長。

過去の自分との比較は、プレッシャーではなく、やさしい肯定につながる視点です。

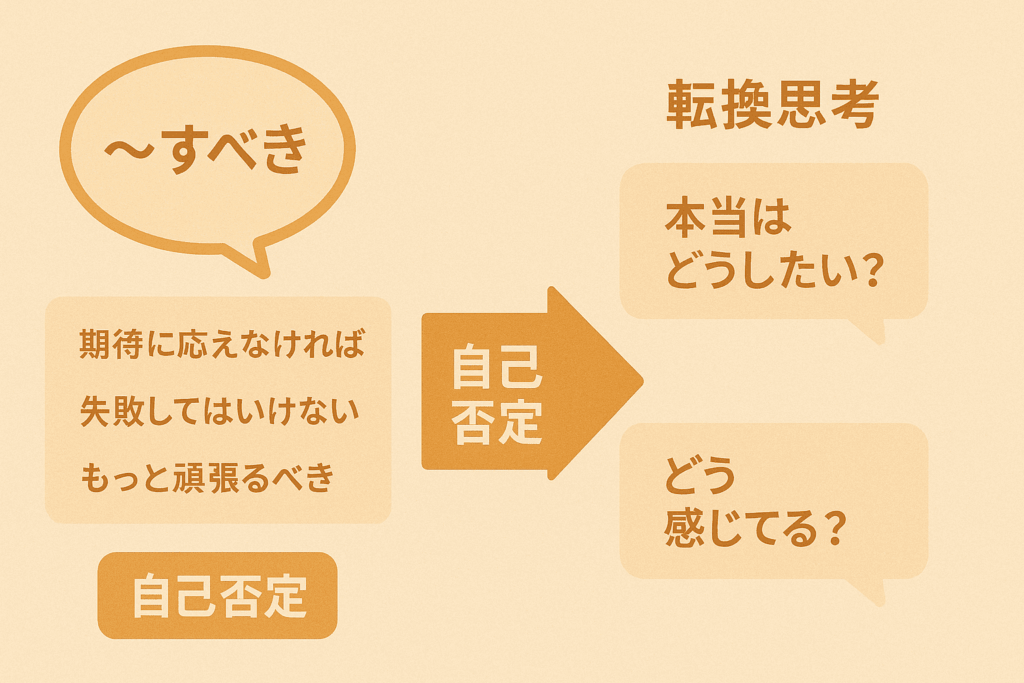

② 「〜すべき」が口ぐせになっている思考

「もっと頑張るべき」「失敗してはいけない」「人に迷惑をかけるべきではない」

このような“べき思考”は、一見まじめで責任感があるように見えますが、実は自己否定と深く結びついています。

“べき”という言葉には、自分を他人の期待や社会的な理想像に合わせようとする意識が潜んでいます。

その結果、自分の感情や本音を抑えてしまい、心がどんどん疲弊していきます。

この思考を和らげるには、「〜すべき?」と自問したときに、「私はどうしたい?」と問い直す習慣を持つことです。

義務感や他者基準から、自分の内なる声へと視点を移すことで、行動の選択肢が広がり、自己肯定感も回復しやすくなります。

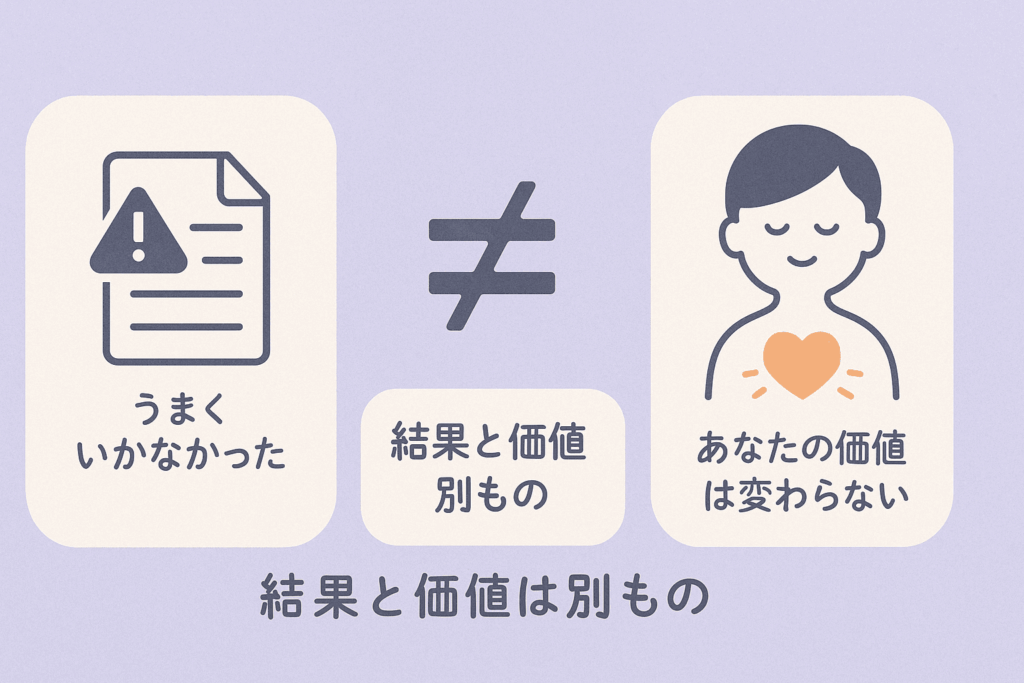

③ 失敗=自分の価値がないと思ってしまう思考

何かに失敗したとき、「やっぱり自分はダメだ」「こんな自分じゃ価値がない」と極端に落ち込んでしまうことはありませんか?

このような結果=価値と結びつける思考も、自己肯定感を低下させる大きな要因です。

もちろん、失敗から学ぶことは重要です。

しかしそれを「自分という存在」そのものの否定にまで拡大してしまうと、自己肯定感を保つのが難しくなります。

大切なのは、行動と存在の価値はまったく別のものだと理解することです。

うまくいかない日があっても、あなた自身の価値が減るわけではありません。

「うまくできなかった」経験も、あなたを形作る一部として、やさしく抱えてあげましょう。

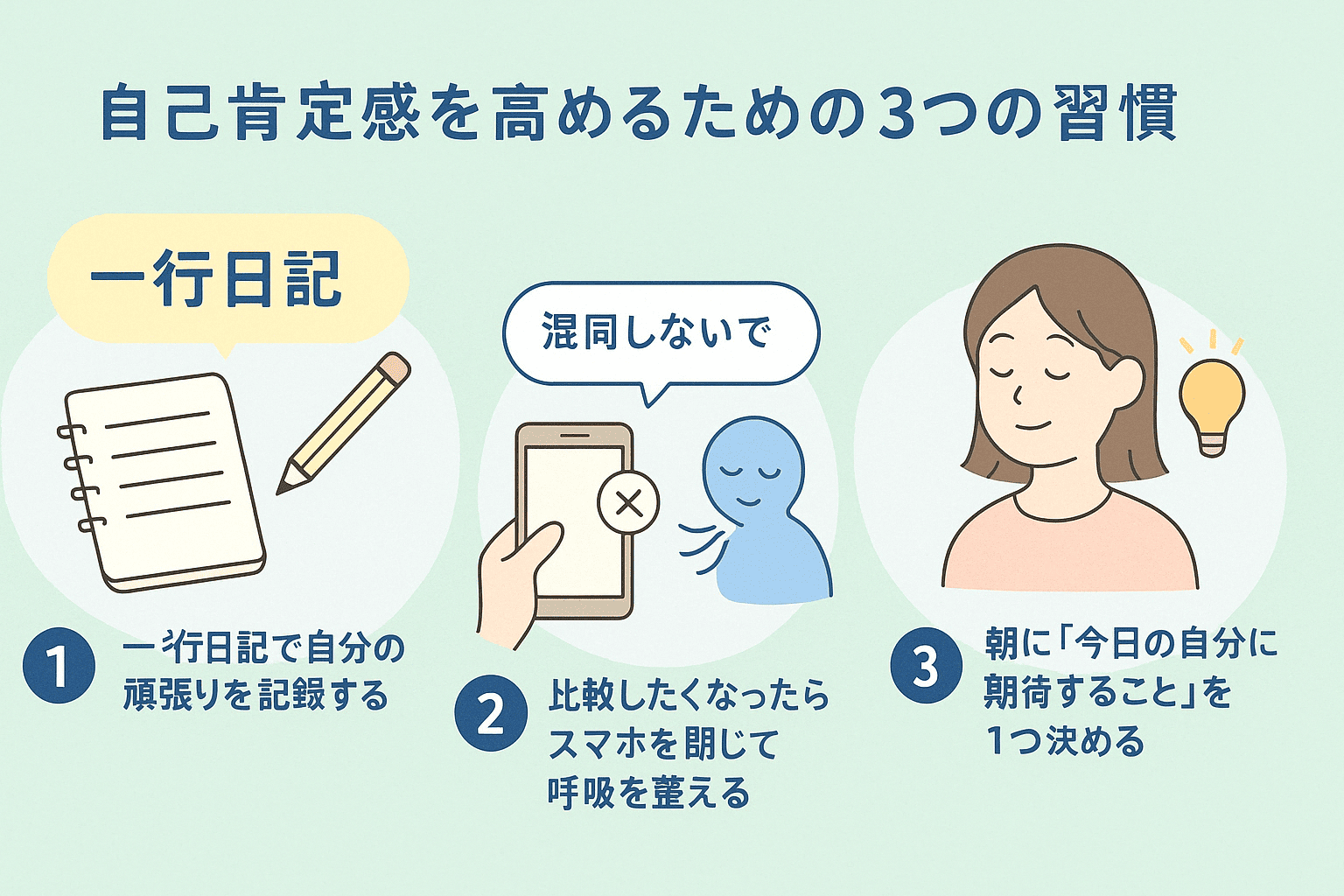

心を整えるためのミニ習慣

思考のクセに気づき、少しずつ整えていくためには、日常の中で無理なく続けられる“心のケア習慣”を取り入れるのが効果的です。

ここでは、自己肯定感を高めるためにおすすめのミニ習慣を3つご紹介します。

① 一行日記で「よくやったこと」を書く

毎日寝る前に、その日自分が「できたこと」「頑張ったこと」「気づけたこと」をたった一行でも書き出す習慣をつけましょう。

ポイントは、「小さなことでOK」「主観でOK」「完璧でなくてOK」です。

たとえば「今日は5分だけでも早起きできた」「無理せず断れた」など、自分を肯定する証拠を“目に見える形”で残すことで、少しずつ自己信頼感が積み重なっていきます。

② 比較したくなったらスマホを閉じる

SNSで人の投稿を見て、劣等感や焦りを感じることは珍しくありません。

そんなときは、「比較する対象から一度距離を置く」ことが自己肯定感を守るうえでとても大切です。

スマホを一旦閉じて、自分の呼吸や今の気持ちに意識を戻してみる。たった数分でも、自分の世界に戻ってくるだけで心は整います。

③ 朝に「今日の自分に期待すること」を決める

朝、1日のはじまりに「今日の自分に期待すること」をひとつ決めてみましょう。

たとえば、「人に一言やさしい言葉をかける」「10分だけ散歩する」「無理しない」など、小さくていいのです。

“行動できた”という成功体験が、1日の終わりに「今日の自分、よくやった」と思える気持ちにつながります。

これは結果を出すこと以上に、自分を肯定する力を高める習慣です。

まとめ|気づくだけでも、心は少し軽くなる

自己肯定感は、「ある」「ない」で語れるような単純なものではありません。

日々の思考や感情の中で揺れ動きながら、少しずつ育っていく“関係性”のようなものです。

大切なのは、自分を責めそうになったときに「あ、今こういう思考をしているな」と気づけること。

そして、ほんの少しでもその流れを変える選択ができたら、それは立派な前進です。

完璧を目指す必要はありません。「気づき→問い直し→小さな行動」の積み重ねが、あなたの自己肯定感をやさしく育ててくれます。

思考のクセに気づきたい方は、ぜひ以下の診断もお試しください。

👉 あなたの思考スタイルをチェック

▶ 思考パターン診断(無料・全6タイプ)

📚 関連記事:

感情とうまく付き合いたいときに役立つヒント集はこちら

コメント